關於馬太鞍溪的「開口堤」

馬太鞍堰塞湖溢流災難後,就陸陸續續看到媒體上有關馬太鞍溪南岸兩處開口堤,及開口處附近的砂石場是造成泥流灌入光復造成傷亡元凶的說法。9/25晚間政論節目的名嘴們及立委更以此為題,以衛星影像套疊許多罹難村民住所位置,正好位在這兩處開口堤與砂石場的軸線上為由,輪番上陣激動的指涉堤防開口為砂石場進出溪床所闢設的直接關聯,對水利署說明開口堤目的為平日市區排水排入馬太鞍溪的說法,名嘴甚至以”大稻埕碼頭為何也不弄個洞”來調侃,對於兩處堤防開口與砂石場位置緊密關聯的”巧合”,立委甚至沾沾自喜的堅稱這是他所發掘的”具殺傷力的真相”。……. [https://www.youtube.com/watch?v=L8-VcG176Cw……]

顯然,名嘴們及立委認定堤防竟會開口讓洪水可以灌入堤內覺得不可思議,質疑水利署的專業竟會為市區排水做出這種不顧洪水倒灌危害的”開口堤”設計。名嘴立委不先花幾分鐘google”開口堤”為何物,就以為撿到槍信口開河編出這些荒唐的陰謀論,實在是可笑愚蠢。

▍「開口堤」是日治時期的治水智慧

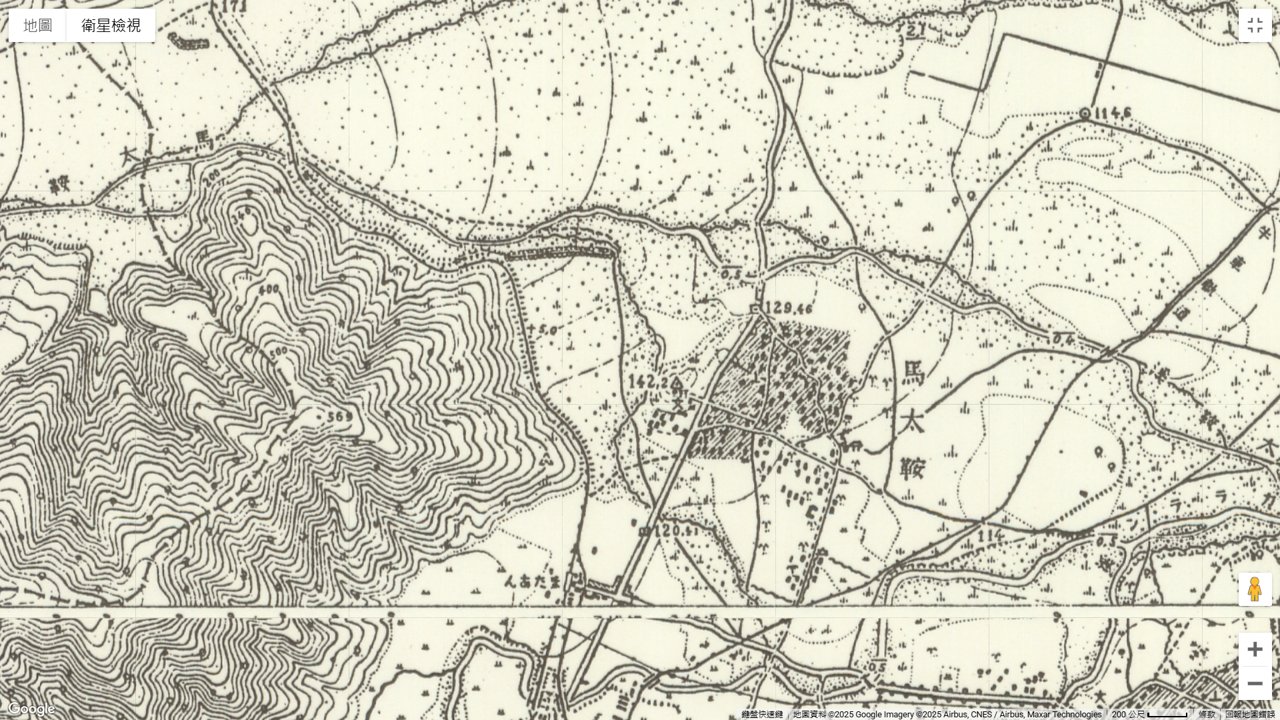

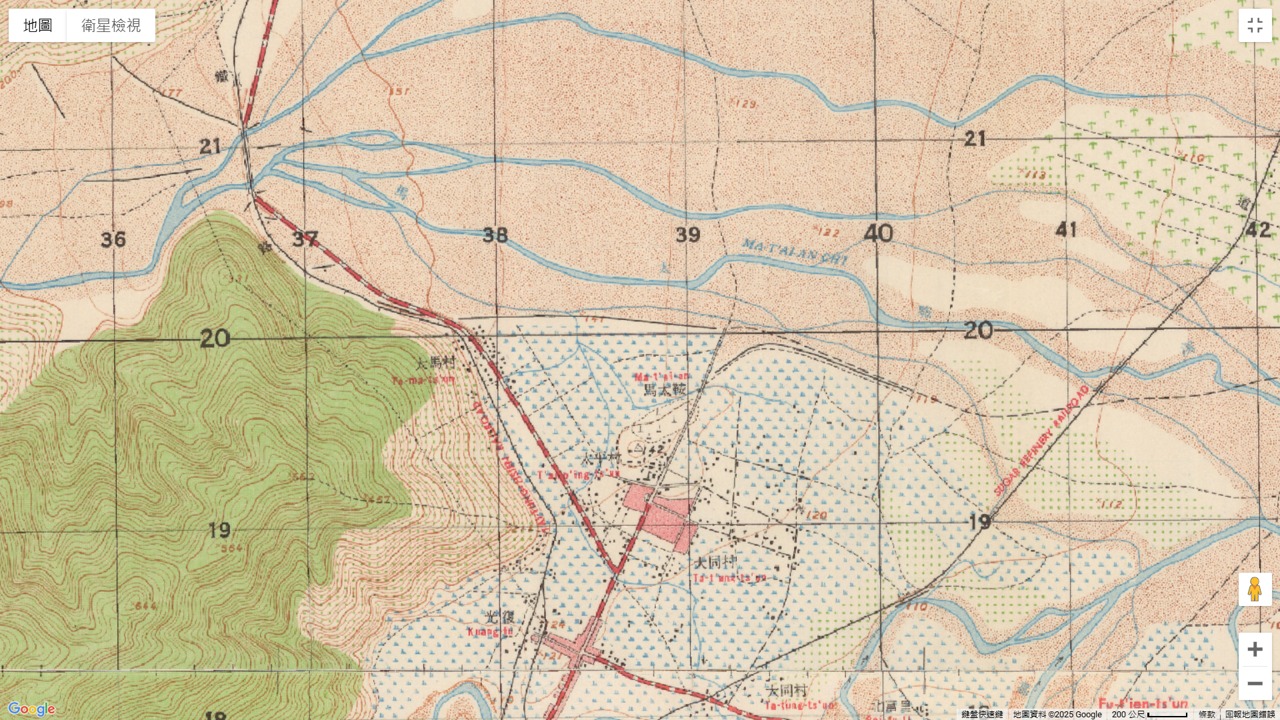

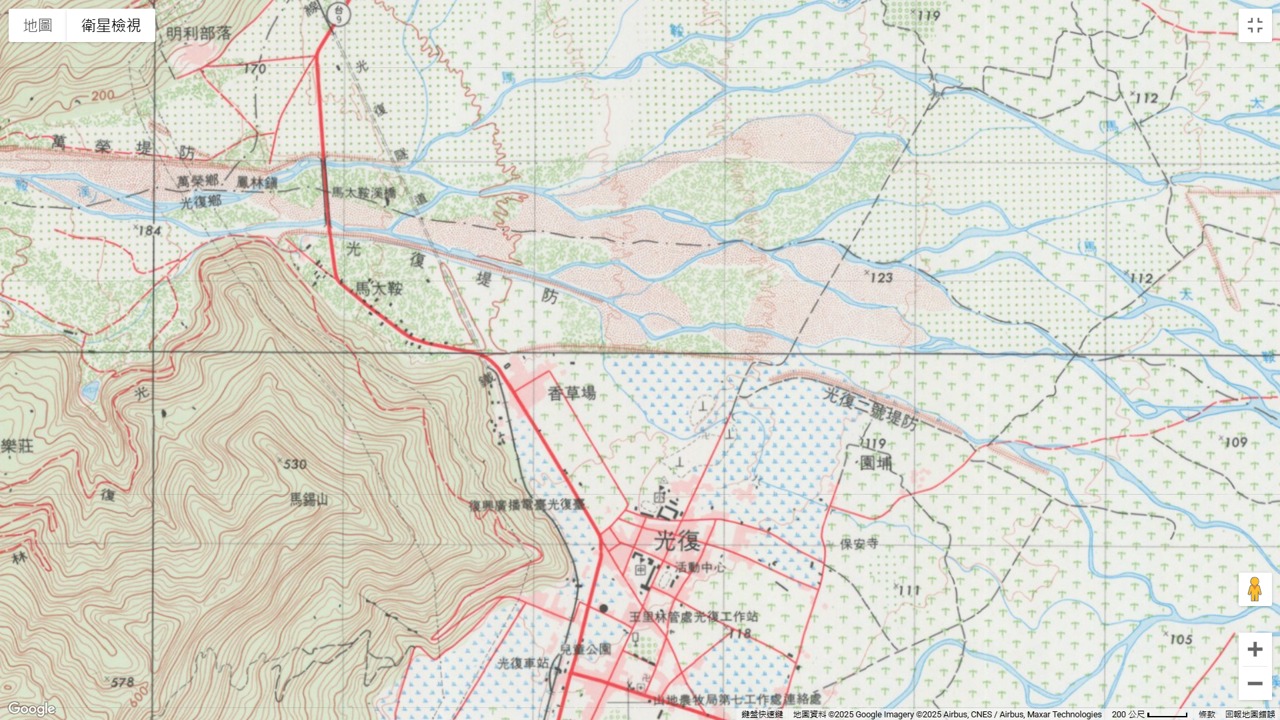

從1924年的陸測部1/50000地形圖及1944年的美軍1/25000地形圖都清楚看到築堤前從沖積扇扇頂奔流而下的馬太鞍溪包含主河道及大面積的辮狀網流均往東流,僅位於南側的一條以砂礫石為主的次河道水路從馬太鞍溪主河道分出,往南流經馬錫山山腳與馬太鞍聚落之間。此礫石帶舊河道部分高程低於海拔120公尺,也是此次淹溢範圍內受災最嚴重的區域之一。次河道從主河道分出點起的南岸在上述圖資中已有一段長約600公尺的堤防,至1950年台灣1/25000地形圖顯示此堤防繼續往東延伸約800公尺在現今中山路盡頭停止,經過寬約225公尺的開口,堤防再繼續延伸約1100公尺,也就是目前的光復二號堤防(開口堤)。舊水路從堤防下方穿越,型式也從砂礫石河道轉變為人工渠道,即為現今的大安圳幹線,為光復村周邊農田最主要的灌溉水路。因此光復二號堤防開口堤最晚於1950年已完成,查閱農田水利署相關圖資,未有農排從此開口堤排入馬太鞍溪;及查閱花蓮縣政府光復都市計畫區雨水排水系統圖,光復市區排水係排往光復溪而非馬太鞍溪排放,亦非如水利署所稱開口堤係因市區排水所需。此開口堤在1950年前設置的目的,可以推測為延續日治時期治水理念,減緩洪水直接衝擊堤防的韌性調洪設施。水利署亦從未細究說明此戰後初期設置的開口堤的功能。

有趣的是在1959年台9線花東縱谷公路通車前,花蓮至光復之間唯一的道路需穿過馬太鞍溪溪床,從此開口堤開口處進入馬太鞍聚落(今光復村)銜接中山路。至於被莫名指控的力泰行砂石場,則是在1987年核准設立。

一百多年前臺灣總督府土木技師兼河川係長十川嘉太郎透過各地堤防修繕累積的經驗,及配合總督府政策進行全臺各大河川治水調查研究,提出針對臺灣河川流域治理思維與如何與自然對話的治水技術:霞堤-不連續堤防開口部的堤防配置型式。適用於台灣自然網狀亂流型態(辮狀河川)的中大型河川中游急流部位,讓飽含土砂的洪水藉由上下游堤防相交錯的開口部逆向宣洩,減緩洪水直接衝擊及減少水道內土砂淤積,更讓堤外耕地獲得肥沃土壤。其中最具代表的案例,即是位於蘭陽溪兩岸,1936年完工的系列開口堤。

▍堰塞湖溢流洪峰量遠超過堤防橋樑所能負荷,為特殊災害

然而,這次的堰塞湖溢流所造成的災難,其實完全不是典型颱洪或強降雨所造成的溢堤,而是短時間內從堰塞湖溢出夾帶大量泥沙,相當於數百年甚至千年一遇重現期的洪峰量(超過堤防設計標準的4倍)從1100多公尺高程直接灌入沖積扇的特殊災害。馬太鞍光復段堤防的防護標準僅為25年洪水頻率,面對大自然無法抵擋的破壞力,我們僅能敬畏謙卑地在災害監測及預警的科技協助下,盡早做好防災撤離的準備及進行災後的復建。去質疑開口堤設計不當及堤防不夠堅固,不但是牛頭不對馬嘴的時序錯亂,而且是嚴重誤導視聽的政治口水及造謠言論。

▍台鐵光復隧道為台灣第一條鐵路河底隧道,見證前瞻及永續思維的工程理念

相對於暴露於外無論如何難以避開洪流破壞的橋樑及堤防,1981年12月通車的鐵路光復隧道,經過2013年的改建,於馬太鞍溪溪床下方以明挖覆蓋方式開挖隧道,在這次的災害中完全不受影響,發揮極大的救援運輸功能,在40多年前即有如此前瞻的防災韌性思維,令人敬佩。